Conoscere il gruppo sanguigno è essenziale in situazioni di emergenza, trasfusione o donazione: ecco tuti i metodi per recuperarlo, con o senza analisi.

Conoscere il proprio gruppo sanguigno è un po’ come avere a portata di mano un piccolo codice di sopravvivenza: può davvero fare la differenza in caso di necessità, sia per sé che per gli altri. Spesso lo trascuriamo, finché non arriva un momento in cui è urgente sapere se possiamo donare o ricevere sangue, o addirittura quando scatta la necessità di un intervento medico. È un dato importante, ma paradossalmente è anche uno di quelli che molto spesso manca sui nostri documenti principali come la carta d’identità, la tessera sanitaria o la patente.

Nessuno vuole trovarsi impreparato. Se per qualche ragione abbiamo perso l’informazione o non l’abbiamo mai ricevuta, non significa che sia irrecuperabile. Esistono vari modi per risalire al proprio gruppo sanguigno: il più sicuro è attraverso l’analisi di laboratorio, ma ci sono anche alternative più rapide, più semplici, talvolta persino da fare in autonomia. Basta sapere cosa cercare e quali passaggi seguire. E la buona notizia è che, una volta stabilito, il gruppo sanguigno ovviamente non cambia nel corso della vita: potremo tenere l’informazione al sicuro e dormire un po’ più tranquilli.

Ecco, allora, cosa significa “gruppo sanguigno”, quali sono le tipologie esistenti, come scoprirlo tramite analisi, e – se per qualche motivo non puoi farle immediatamente – anche come orientarti senza fare necessariamente degli esami clinici.

Gruppo sanguigno: cos’è e quali tipologie esistono?

Il concetto di gruppo sanguigno si fonda su due elementi principali: il sistema AB0 e il sistema Rh. In pratica, ciascuno di noi eredita dai genitori determinate molecole (antigeni) sulla superficie dei globuli rossi: queste molecole fungono quasi da marchio riconoscibile dal sistema immunitario. Se presenti, si parla di antigeni A o B (nel sistema AB0); se assenti, del gruppo 0 (zero). E poi c’è il fattore Rh (o antigene D): se presente si parla di Rh positivo, se assente di Rh negativo.

Combinando AB0 e Rh, otteniamo le otto tipologie classiche: 0+, 0-, A+, A-, B+, B-, AB+, AB-.

Secondo i dati italiani aggiornati al 2025, la distribuzione dei gruppi sanguigni è la seguente:

- 0+ → circa 39 % della popolazione

- A+ → circa 36 %

- B+ → circa 7,5 %

- AB+ → circa 2,5 %

- 0- → circa 7 %

- A- → circa 6 %

- B- → circa 1,5 %

- AB- → circa 0,5 %

In Italia prevale nettamente il fattore Rh positivo (circa l’85 %), mentre l’Rh negativo resta minoritario.

Ma il panorama è molto più vasto: la comunità scientifica riconosce oltre 30 sistemi di gruppi sanguigni diversi (in alcuni casi fino a 47), considerando antigeni minori oltre ad AB0 e Rh. Questi sistemi diventano rilevanti in caso di trapianti o trasfusioni complesse, mentre nella vita di tutti i giorni si fa riferimento ai “classici” otto gruppi.

Sapere a quale gruppo si appartiene è fondamentale, perché il sangue non è universale: non tutti possono ricevere da tutti, e non tutti possono donare a chiunque. Le compatibilità sono precise, e ignorarle può comportare gravi rischi nelle trasfusioni o nelle donazioni. E poi il gruppo sanguigno, essendo una caratteristica genetica, resta invariato per tutta la vita: una volta determinato, non cambia mai.

Come sapere il gruppo sanguigno di appartenenza con le analisi del sangue

Quando si parla di “fare l’analisi del gruppo sanguigno”, si intende un esame di laboratorio che verifica la reazione del sangue del soggetto con anticorpi specifici: anti-A, anti-B e anti-Rh.

Il principio è semplice: si osserva se i globuli rossi reagiscono (cioè si agglutinano) o meno quando entrano in contatto con questi anticorpi. Da questo comportamento si determina il gruppo AB0 e il fattore Rh.

L’esame non richiede digiuno né preparazioni particolari. Si effettua in ospedale, laboratorio di analisi o centro trasfusionale, ed è rapido e indolore. Al termine, viene rilasciato un certificato ufficiale con l’indicazione del gruppo sanguigno e del fattore Rh, un documento da conservare tra i propri dati sanitari.

In ambito medico, per garantire la sicurezza, prima di una trasfusione si esegue anche un test di cross-matching (compatibilità incrociata) per verificare la piena compatibilità tra sangue del donatore e del ricevente.

Un caso particolare riguarda la gravidanza: quando la madre è Rh negativo e il feto è Rh positivo, possono svilupparsi anticorpi che attraversano la placenta e attaccano i globuli rossi del bambino. Per questo si effettua il test di Coombs, utile per prevenire e monitorare questa condizione.

Chi desidera conoscere il proprio gruppo sanguigno in Italia può rivolgersi:

- al medico di base, che può prescrivere l’esame o verificare eventuali referti già presenti nel fascicolo sanitario elettronico;

- a un laboratorio di analisi privato o pubblico, dove il test costa in genere pochi euro;

- a un centro di donazione del sangue, dove viene determinato gratuitamente durante la prima donazione.

Come recuperare il gruppo sanguigno senza analisi del sangue

Può succedere di non avere mai fatto l’analisi o di non avere più il referto, ma voler comunque sapere il proprio gruppo sanguigno. In questi casi esistono diversi metodi alternativi – utili per orientarsi, ma non sempre ufficiali.

Un primo modo è chiedere al proprio medico di base o al centro trasfusionale: se in passato si è stati ricoverati, operati o si è donato sangue, il gruppo potrebbe essere registrato nella cartella clinica o nel sistema sanitario elettronico. Con una semplice richiesta è possibile recuperarlo gratuitamente.

Un secondo metodo consiste nell’effettuare test rapidi: alcune farmacie offrono piccoli esami che, tramite una puntura al polpastrello e una goccia di sangue, consentono di identificare il gruppo sanguigno in pochi minuti. Esistono anche kit fai-da-te acquistabili online o in farmacia: contengono reagenti che cambiano colore in base al tipo di sangue, indicando il gruppo e il fattore Rh. È un test indolore e immediato, ma va ricordato che non è preciso quanto un’analisi di laboratorio.

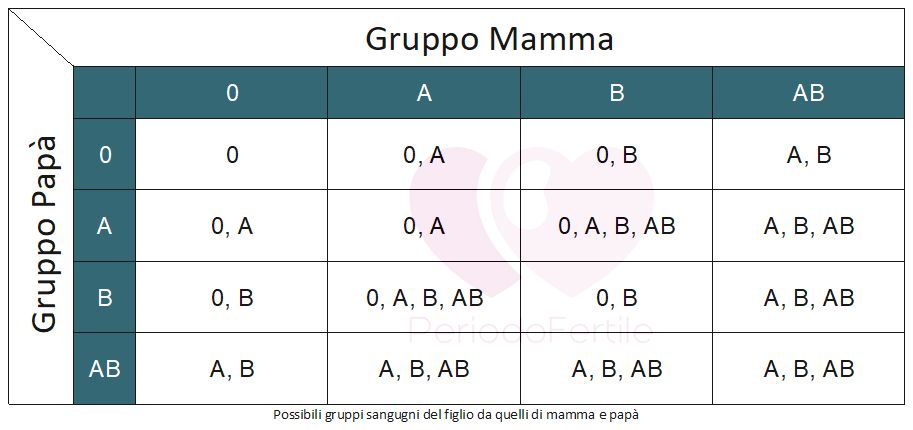

Un terzo metodo si basa sull’ereditarietà: conoscendo il gruppo sanguigno dei genitori, si può stimare il proprio. Ad esempio:

- se entrambi i genitori sono 0-, anche il figlio sarà 0-;

- se uno è 0 e l’altro A, il figlio può essere A o 0;

- se uno è A e l’altro B, può nascere un figlio di gruppo A, B, AB o 0.

Questo metodo non è certo al 100 %, ma può dare una buona indicazione di massima. Ecco la tabella completa e indicativa.

Tab. 1

Come conoscere il gruppo sanguigno.

Tab. 1

Come conoscere il gruppo sanguigno.

In conclusione, anche senza un’analisi di laboratorio, si può risalire al proprio gruppo sanguigno tramite il medico, vecchie cartelle cliniche, tessere di donatore o test rapidi. Tuttavia, se il dato serve per donazioni, trasfusioni o interventi chirurgici, è sempre indispensabile una conferma ufficiale da laboratorio: è l’unico modo per avere la certezza assoluta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA