Home > Altro > Archivio > Austerità, salari e stato sociale: quale spesa pubblica?

Austerità, salari e stato sociale: quale spesa pubblica?

domenica 30 settembre 2012, di

Questa settimana vi proponiamo l’analisi elaborata dalla Prof.ssa Antonella Palumbo, professore associato presso l’Università Roma Tre, pubblicato nell’ebook uscito con la rivista Micromega online dal titolo Oltre l’austerità.

Quale spesa pubblica

Un aspetto rilevante della profonda crisi economica che stiamo vivendo è il modo in cui si è radicato nell’opinione pubblica europea il convincimento che alla radice dei problemi che affliggono l’Europa vi sia una presenza eccessiva dello stato (dei poteri pubblici) nell’economia. Presi in prestito dal pensiero economico prevalente, questi convincimenti che sono entrati nel sentire comune fino a essere scambiati per indiscutibili verità economiche possono riassumersi nelle seguenti affermazioni: che la spesa pubblica sia da considerarsi un male, da contenere e ridimensionare il più possibile, che l’ingerenza dello stato nell’economia induca necessariamente distorsioni e perdite di efficienza, che per una collettività spendere molto in welfare sia un lusso di cui prima o poi si paga il prezzo. In Italia, e non solo in Italia, si aggiunge a questo sentire comune una profonda sfiducia nella onestà e competenza della classe politica e degli amministratori pubblici, che acuisce la tendenza a considerare l’azione pubblica con sospetto e timore.

Esula dallo scopo di queste brevi note analizzare in che modo e attraverso quali passaggi si sia progressivamente formata nella società questa opinione comune, certamente ben diversa rispetto a quella che prevaleva, ad esempio, negli anni ’70. Limitando l’attenzione al ruolo della teoria economica, non vi è dubbio che essa sia stata dominata negli ultimi decenni da correnti teoriche, quali il monetarismo, fortemente connotate dalla critica al pensiero di Keynes e dall’affermazione della necessità di ridurre drasticamente il ruolo pubblico. Queste correnti hanno pienamente recuperato premesse e conclusioni della teoria neoclassica, già imperante ai tempi di Keynes, secondo cui il sistema economico sarebbe dotato di meccanismi autoregolatori tali che le forze di mercato, se libere di agire, condurrebbero l’economia all’ottenimento di risultati ottimali.

Una delle caratteristiche di questa ottimalità è la presunta tendenza ad utilizzare al meglio le risorse disponibili (compreso il lavoro), sempre troppo scarse rispetto alla potenziale vastità dei bisogni umani. Dunque se è vero che il sistema lasciato a se stesso produrrebbe i risultati più auspicabili, un intervento esterno non può che alterare questa ottimalità. La spesa pubblica distoglierebbe le risorse da altri usi a cui il mercato le avrebbe destinate: sottrarrebbe soprattutto risorse all’investimento privato, cioè all’accumulazione di capitale generatrice di ricchezza nel lungo periodo.

D’altro canto, è opportuno notare che la teoria di Keynes, che criticava questi principi mostrando la possibilità che il sistema si situi in equilibri stabili con sottoutilizzazione delle risorse e del lavoro (e dunque non ottimali) e affermava pertanto la necessità e auspicabilità di interventi di politica economica volti a correggere i risultati spontanei del mercato, fu accolta dalla maggior parte della professione semplicemente come una parziale correzione dei risultati della teoria tradizionale piuttosto che una critica radicale ad essi.

Il keynesismo che prevaleva negli anni ’50 e ’60 e che è stato poi criticato e soppiantato dal monetarismo ammetteva la possibilità che nel breve periodo, soprattutto qualora intervengano condizioni particolari, le forze spontanee del mercato agiscano con più fatica e i risultati raggiunti possano essere temporaneamente lontani dall’ottimo, supponendo però che alla lunga siano le forze autoregolatrici a prevalere.

Adesso che la violenza e la durata della crisi hanno indotto economisti e commentatori a rivedere, sia pure parzialmente, la posizione di fiducia pregiudiziale nelle forze di mercato e di pregiudiziale negazione di qualsiasi ruolo positivo dell’intervento pubblico, è al massimo questa forma di blando keynesismo che viene riscoperta (v. l’articolo di Barba in questo volume): si comincia finalmente a riconoscere, ad esempio, dopo una fase iniziale di cecità, che le politiche di austerità imposte dalle autorità europee ai paesi in difficoltà finanziarie possono avere effetti recessivi ma si suppone che questi siano limitati al breve periodo, e che la contrazione del ruolo dello stato non potrà che sprigionare, nel lungo periodo, stimoli alla crescita.

Analogamente, dopo che la crisi del 2007-2008 si era propagata all’Europa con drammatici effetti recessivi nel 2009, autorevoli commentatori, pur riconoscendo che i forti deficit pubblici avevano svolto un ruolo positivo cruciale nel bloccare in parte il crollo della domanda privata e nel finanziare le banche epicentro della crisi, raccomandavano di iniziare al più presto una politica di riduzione della spesa e di contenimento dei deficit dato che essi non avrebbero mancato di produrre danni nel lungo periodo.

Dunque non vi è dubbio che il pensiero economico prevalente abbia svolto una parte essenziale nella creazione dell’opinione diffusa avversa all’intervento pubblico (v. l’articolo di Pivetti ), prestando anche argomentazioni "scientifiche" a un atteggiamento che nasconde spesso ben altre motivazioni. Rimando ad altri articoli (Pivetti)per la lettura delle politiche di austerità e del divieto di finanziare i deficit pubblici mediante l’emissione di base monetaria, sancito dai Trattati di Maastricht, nei termini di un più vasto disegno di ridimensionamento delle conquiste dei lavoratori degli anni ’60 e ’70 e di una profonda modificazione degli assetti distributivi emersi da quella fase storica.

Sembra tuttavia necessario, nel demistificare il preconcetto anti-stato, oltre che criticare la pretesa scientificità delle teorie economiche che raccomandano la riduzione del ruolo dello stato in economia e svelare le vere ragioni politiche di un simile atteggiamento, anche accettare l’esistenza di fondamenti effettivi al dubbio che alcune spese pubbliche siano autenticamente "improduttive", cioè che non tutte le spese pubbliche siano, per il solo fatto di costituire domanda, di stimolo alla produzione e alla crescita. Un’analisi meno aggregata delle diverse possibili componenti della spesa pubblica e dei loro effetti macroeconomici sembra infatti costituire la necessaria premessa all’indicazione di quali siano le particolari forme di spesa pubblica cui è opportuno fare ricorso per un programma di rilancio dell’economia.

Mi propongo di affrontare questa questione, sia pure in maniera solo generale, dopo aver brevemente accennato da un lato alle ragioni che rendono possibile un utilizzo espansivo della spesa pubblica sia nel breve che nel lungo periodo, e dall’altro lato a quelle che rendono tale ricorso alla spesa pubblica, data l’attuale situazione italiana ed europea, non solo possibile ma necessario e imprescindibile.

Margini per l’azione di politiche di domanda.

Come notato in altri articoli pubblicati nelle scorse settimane, in particolare in quello di Pivetti il dibattito teorico ha rivelato fin dagli anni ’60 le dubbie basi teoriche e le incoerenze logiche della visione tradizionale secondo cui il sistema economico sarebbe dotato di forze autoregolatrici che lo spingono, almeno nel lungo periodo, verso risultati ottimali. Non è quindi solida dal punto di vista teorico l’idea che interventi "esterni" al mercato siano necessariamente distorsivi.

Questa critica profonda che è stata apportata ai fondamenti teorici della visione tradizionale consente di recuperare il nucleo originario delle conclusioni di Keynes e di descrivere il funzionamento di un’economia di mercato come un sistema che tende a realizzare normalmente livelli di attività produttiva inferiori a quelli che consentirebbero il pieno utilizzo delle risorse disponibili. Ogni incremento di domanda, sia pubblica che privata, ha in queste condizioni l’effetto di aumentare i livelli di produzione e di utilizzo delle risorse. Di più, le risorse produttive (lavoro e capitale) possono essere considerate non come determinate da fattori esterni, ma piuttosto come il risultato stesso del processo di aumento della produzione. Ne segue che ottenere livelli più alti di produzione e di utilizzo delle risorse esistenti induce anche una maggior creazione di ulteriori risorse, mentre, al contrario, un periodo di protratto sottoutilizzo delle risorse esistenti ne determina la contrazione e situa l’economia anche per il futuro su sentieri di crescita inferiori.

L’individuazione di questa essenziale caratteristica dei sistemi economici capitalistici, ovvero l’elevata elasticità con cui l’intero sistema produttivo può reagire agli stimoli provenienti dalla domanda, ha importanti implicazioni di politica economica. In generale, non è necessario postulare la necessità di una scelta tra l’ottenimento di migliori risultati immediati, in termini ad esempio di più elevata spesa sociale che migliori le condizioni di vita della popolazione, e maggiore crescita futura: al contrario è proprio la rinuncia presente a più elevati livelli di attività, come la rinuncia imposta attualmente dalle politiche fortemente restrittive che si stanno seguendo in Europa, che pregiudica anche le possibilità di crescita futura. Un maggior livello (duraturo) della domanda pubblica potrebbe indurre le imprese a fare nuovi investimenti, che allargano la capacità produttiva dell’economia e rendono possibili maggiori livelli di prodotto futuri; al tempo stesso, oltre che ridurre il tasso di disoccupazione, può indurre aumenti nella partecipazione della popolazione potenzialmente attiva alle forze di lavoro, provocare il trasferimento di lavoro dai settori meno produttivi a quelli più produttivi, incidere sui flussi migratori: meccanismi questi con cui l’offerta di lavoro mostra i suoi ampi margini per variare nel tempo adattandosi alla maggiore domanda.

Cosicché, la prolungata stagnazione degli ultimi anni non implica soltanto la sottoutilizzazione delle risorse disponibili; implica anche la mancata creazione di altre risorse che potevano essere create, e di conseguenza la loro mancata utilizzazione. Il divario tra ciò che è e ciò che poteva essere diventa così enorme.

Come si cercherà di argomentare più avanti, tuttavia, che lo spazio per una realizzazione di più elevata crescita futura esista non vuol dire che tale crescita necessariamente si realizzi per un qualsiasi aumento di spesa pubblica né che l’espansione del livello della produzione non possa incontrare altri limiti, non sussistendo quello costituito dalla presunta scarsità delle risorse.

Attuale necessità dell’azione diretta della spesa pubblica.

Il ragionamento precedente individua nell’aumento della domanda aggregata la condizione necessaria e il possibile stimolo per ottenere sia migliori risultati nell’immediato che più ampie possibilità di crescita in futuro. Questo implica che la strada maestra per uscire dalla recessione che sta attanagliando l’Europa, al di là della pur necessaria revisione degli assetti istituzionali europei al fine di rendere possibile, piuttosto che di soffocare, la realizzazione di questa maggiore domanda, sta in primo luogo nell’individuazione della fonte da cui questa maggiore domanda possa e debba stabilmente prodursi.

Ci si potrebbe dunque chiedere, in primo luogo, se una ripresa stabile della domanda possa nella situazione corrente provenire da qualche soggetto diverso dall’operatore pubblico. Il ragionamento andrebbe svolto, oltre che con riferimento all’economia italiana, anche considerando l’intera area euro; mi limiterò comunque ad alcune osservazioni generali.

– Non sembra legittimo aspettarsi una ripresa spontanea dei consumi delle famiglie, penalizzati in Europa sia dalle politiche restrittive (in particolare l’aumento della tassazione) sia dalla forte redistribuzione dei redditi avvenuta negli ultimi tre decenni, in Italia come in Europa, a danno dei redditi da lavoro, presumibilmente caratterizzati da una maggiore propensione al consumo. Né è facile individuare politiche che potrebbero incentivare una ripresa dei consumi, se si prescinde da quelle basate sull’aumento dei deficit pubblici, ovvero su una netta riduzione delle imposte a carico dei redditi medio-bassi (e che quindi saranno analizzate più avanti).

Quanto agli investimenti delle imprese, una loro ripresa a parità di altre circostanze o solo grazie a qualche incentivo fiscale sembra assai poco probabile: gli investimenti delle imprese risentono infatti della lenta dinamica della domanda interna, caratteristica questa generalizzata dell’economia europea dell’ultimo decennio e non solo limitata ai paesi attualmente in recessione; sono vincolati dalla scarsa propensione a erogare prestiti da parte delle banche o dal loro alto costo nei paesi che sono soggetti alla crisi del debito pubblico; sono resi poco profittevoli dall’esistenza di eccesso di capacità produttiva in più di un settore dell’economia. Una ripresa degli investimenti potrebbe avvenire soltanto a condizione che una crescita sostenuta della domanda proveniente da qualche altra fonte modifichi positivamente le condizioni di redditività degli investimenti, a partire da qualche settore specifico, e conseguentemente le aspettative degli imprenditori.

– Più che ai consumi e agli investimenti, diversi analisti e operatori di politica economica sembrano affidare il ruolo propulsivo di una fase espansiva dell’economia soprattutto alle esportazioni.

Qui ovviamente la prospettiva nazionale andrebbe accuratamente distinta da quella sovranazionale. Volendo prendere sul serio l’esistenza di una autentica tensione verso la creazione di un soggetto economico e politico europeo, e quindi riferendoci all’economia dell’intera area euro (effettiva o potenziale), è opportuno notare che le esportazioni sono state per una parte importante dell’area euro (in primo luogo per la Germania e per larga parte del sistema produttivo italiano) l’unica fonte di domanda che ha mostrato una buona dinamica negli anni recenti, e che questo comunque non è bastato a trainare la crescita dell’intera economia euro a ritmi sostenuti. Non è del resto auspicabile, come negli anni passati hanno già hanno notato molti commentatori, che un’area economica della rilevanza e vastità potenziale dell’Unione europea (o anche della sola area euro) si comporti come un piccolo paese periferico che punta per la sua crescita essenzialmente sulle esportazioni, senza nel contempo far crescere adeguatamente la domanda interna. L’area euro nel suo complesso, inoltre, sembra non soffrire di gravi squilibri produttivi settoriali tali da condurla a un cronico deficit nei flussi commerciali e quindi nella bilancia dei pagamenti, e tali quindi da giustificare il concentrarsi della politica economica sull’imperativo di recuperare competitività internazionale.

Concentrare invece l’attenzione sulla struttura produttiva e gli squilibri settoriali di un singolo paese già implica di per sé, come nota Bagnai, una prospettiva fondamentalmente incompatibile con la costruzione europea, che rivela una concezione della politica economica come una guerra intestina di riduzione dei costi e miglioramenti di efficienza per potersi reciprocamente strappare quote di mercato. Se comunque fosse realistico collocarsi in questa cornice, e quindi fosse necessario concentrare l’attenzione esclusivamente sugli interessi nazionali dell’Italia, sulle caratteristiche del suo sistema produttivo e sui vincoli che lo caratterizzano, bisognerebbe chiedersi se puntare su un recupero di competitività internazionale mediante riduzione dei costi di produzione sia effettivamente la strada più indicata per combattere lo stato anemico della crescita italiana.

La strada della deflazione salariale è particolarmente dura e impercorribile dato il basso livello di partenza dei salari. Se questi dovessero crescere più lentamente di quelli tedeschi per un numero rilevante di anni, il divario, già elevato, diverrebbe elevatissimo. Le esportazioni sono tra l’altro, nel loro complesso e pur con le dovute differenziazioni settoriali, l’unica componente dinamica della domanda in Italia già da diversi anni (fa eccezione il risultato molto negativo del 2008-2009); mentre quella che mostra una preoccupante tendenza alla stagnazione è la domanda interna, che non cresce o cresce a ritmi lentissimi da un decennio. Il grafico sottostante mostra la dinamica di PIL ed esportazioni dal 1991 al 2011in Italia:

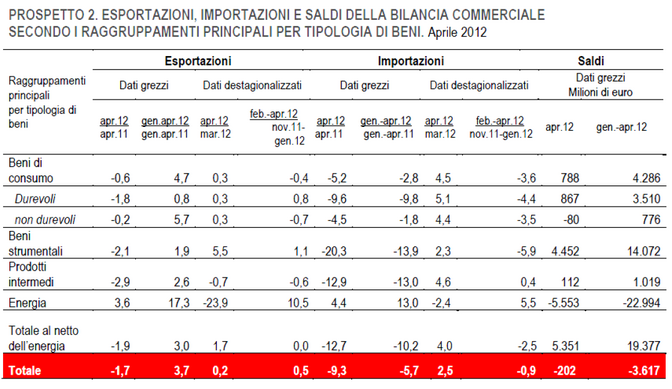

Si nota anche come il deficit di parte commerciale della bilancia dei pagamenti italiana sia particolarmente concentrato nel settore dell’importazione di materie prime energetiche (v. il Prospetto 2, fonte ISTAT), il che non è privo di conseguenze sul tipo di politica economica più adatto a una sua correzione.

C’è da notare che anche considerare l’uscita del’Italia dall’euro, a fini di svalutazione della ritrovata moneta nazionale, come la soluzione degli attuali problemi, equivarrebbe alla strada appena discussa, poiché produrrebbe deterioramento delle ragioni di scambio e perdita di potere d’acquisto del salario italiano rispetto alle merci internazionali. Come indicato da una vasta letteratura sullo sviluppo, ma soprattutto dall’esperienza dei paesi emergenti, l’unica duratura forma di riequilibrio nei flussi commerciali fra diverse aree del mondo consiste nello sviluppo industriale delle aree deficitarie, e nella loro progressiva acquisizione della capacità di produrre nei vari settori a condizioni tecnologiche simili a quelle dei paesi concorrenti (riprenderò brevemente questa questione nel prossimo paragrafo).

Quale spesa pubblica

Dunque la spesa pubblica si presenta nella fase attuale come l’unica potenziale fonte di domanda suscettibile di guidare l’economia fuori dalla stagnazione. Non mi occuperò qui dei formidabili ostacoli all’uso espansivo della spesa pubblica presenti nel contesto istituzionale e politico europeo, rimandando per questo ad altri contributi (Pivetti, Cesaratto). Assumerò piuttosto una prospettiva "ottimista", affrontando, seppure in via assolutamente preliminare, la questione del come utilizzare l’ipotetico spazio di manovra che si dovesse aprire per l’adozione di politiche espansive, ovvero del tipo di politica fiscale che sarebbe auspicabile adottare. Adotterò prevalentemente la prospettiva dell’economia italiana, sebbene alcune delle osservazioni possano essere estese anche a livello europeo.

Vi è da chiedersi in primo luogo se l’utilizzo del deficit pubblico a fini espansivi sortisca effetti simili sia che sia ottenuto con diminuzioni di entrate che con aumenti di spesa. Una prima risposta la fornisce la teoria economica (teorema di Haavelmo), che sottolinea il ruolo maggiormente espansivo della spesa pubblica diretta all’acquisto di beni e servizi rispetto alle diminuzioni di imposte o alle erogazioni di reddito; d’altronde è ovvio che le manovre dal lato delle entrate e dei trasferimenti che dovessero operare una effettiva redistribuzione a favore dei redditi medio-bassi avrebbero comunque il presumibile effetto di rafforzare la domanda di consumi.

La manovra fiscale espansiva dovrebbe dunque essere caratterizzata, da un lato, da spese che abbiano un elevato potere moltiplicativo, ovvero che stimolino il settore privato a produrre beni e servizi acquistati dallo stato e si rivolgano preferibilmente alla formazione dei redditi medio-bassi, dall’altro, a provvedimenti sul piano fiscale che operino una redistribuzione a favore delle stesse fasce di reddito. Un esempio è un forte investimento pubblico nell’ampliamento e miglioramento dei servizi di istruzione e assistenza, che avrà tanto maggior potere espansivo e tanta maggior capacità di incidere sull’occupazione quanto più sarà costituito da assunzione di personale e produzione diretta di questi servizi piuttosto che da trasferimenti di reddito.

Ciò avrebbe il duplice scopo di aumentare la produzione di servizi e di generare redditi passibili di stimolare la domanda di consumi. Accompagnato da una politica di riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio edilizio pubblico, a cominciare da quello scolastico, un simile programma di spesa può fornire una fonte duratura di domanda al sistema delle imprese italiane, facendo leva su settori, come i materiali da costruzione, che sono tradizionali punti di forza della produzione (e delle esportazioni) dell’Italia.

Un secondo ordine di questioni va tuttavia preso in considerazione. Sebbene, come si è argomentato in precedenza, non sussista per l’economia italiana in questo momento un vero problema di competitività sui mercati internazionali, pure non è da escludere che il problema del vincolo estero si ponga qualora l’economia dovesse iniziare a crescere a ritmi sostenuti per un numero congruo di anni. Andrebbe analizzato infatti il potenziale contenuto di importazioni dell’incremento di domanda aggregata che un’efficace manovra espansiva riuscisse a generare, e andrebbe verificato se le debolezze strutturali in alcuni settori produttivi (si pensi a computer e apparecchi elettronici o al settore chimico) non possano finire per costituire strozzature rilevanti. Sia il problema del finanziamento di tali crescenti importazioni, sia il fatto che esse costituirebbero una sottrazione alla domanda che si rivolge verso le produzioni interne, implicherebbe di necessità l’imposizione di un limite alla crescita che si dovesse riuscire a generare mediante la domanda pubblica.

La manovra espansiva dovrebbe dunque essere accompagnata da un’adeguata politica industriale, e potrebbero anche essere concepiti investimenti pubblici esplicitamente volti a costruire capacità produttiva in settori che attualmente ci vedono deficitari, a fini di ridurre la dipendenza dall’estero e il conseguente vincolo che ciò pone sulla crescita. Un esempio è costituito da un forte investimento nel settore energetico, con costituzione o rafforzamento di imprese pubbliche esplicitamente votate a un massiccio investimento in ricerca.

L’individuazione di politiche della spesa pubblica a forte contenuto espansivo e passibili di avere effetti positivi sull’intera economia consente anche di accettare l’idea che alcuni tipi di spesa pubblica vadano (contestualmente all’adozione di politiche espansive, e non preventivamente) controllati se non drasticamente tagliati. Si pensi, per adottare un esempio molto semplice, a un eventuale taglio delle retribuzioni dei manager pubblici che superino certi livelli. Le implicazioni recessive di una simile manovra sarebbero con tutta probabilità trascurabili, mentre al contrario essa potrebbe contribuire a rendere più socialmente accettabile un aumento piuttosto che una diminuzione del ruolo pubblico in economia.

Questa riflessione conduce a sottolineare quella che, accanto ai suoi effetti macroeconomici espansivi, è forse la caratteristica principale di una crescita dell’economia basata sulla gestione pubblica della domanda. Tale caratteristica consiste nella possibilità, da parte di un soggetto rappresentativo per quanto imperfettamente di una volontà collettiva anziché di interessi molto specifici, di indirizzare in direzioni precise il contenuto dell’aumento di reddito e produzione che si riuscisse a realizzare.

A questo riguardo si può sottolineare una differenza importante tra una politica di crescita basata sullo stimolo alle esportazioni e una basata sulla crescita della domanda pubblica: mentre nel primo caso la collettività di riferimento non sceglie il contenuto delle proprie produzioni, se non nel senso di cercare di rendersi capace di produrre in maniera più efficiente le merci più richieste dai mercati internazionali o di proporre beni di consumo innovativi che siano in grado di attrarre parti della domanda mondiale, nel secondo caso essa può esplicitamente investire sulla produzione di beni collettivi che possono essere scelti non solo come occasione di crescita economica ma come scopo stesso della crescita economica (si pensi ai servizi di istruzione e cultura, oltre a quelli che innalzano le condizioni di vita della popolazione e ne integrano il reddito reale, come i servizi sanitari).

Benché gli spazi politici per un simile programma di spesa siano al momento estremamente ristretti, una via d’uscita progressiva dall’attuale situazione non può essere costituita dall’adozione di qualche correttivo delle più evidenti aberrazioni del modello di sviluppo che si è imposto negli ultimi decenni, ma da una sua profonda ridiscussione e dall’esplicita assunzione di un modello diverso.